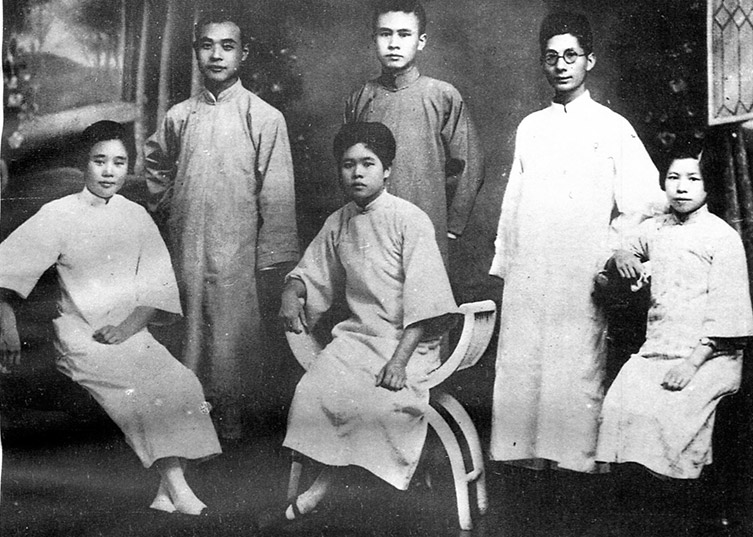

1927年任弼时和陈琮英等的合影(后排中为任弼时,前排右一为陈琮英)

致任远志

(一九四七年七月二十七日)

远志①:

你几次来信都收到,未曾单独给你回信并非忘记了你们,而是当着有人要走时来不及单独给你写信。你和远征②走后我时常想念你们,特别当我捉臭虫时,就会记起你们③。后来搬动了几次地方,每处都有很多臭虫。现在住的地方初来时每夜要捉三四十个,要起来寻一二次。后来杨主任④到此,为我们带了杀臭虫粉和蚊帐,现在少了,可谓免除了对臭虫的恐怖。

从你和你妈妈来信中得知,你到三交⑤后找到教员补习国文、算术和英文,这很好,下学期如果没有适当学校可进,就只好这样继续补习下去。读书主要在乎自己用心,希望你能坚持用功学习,而且在国文、算术方面多用功。平常要多看解放区出版的报纸,借以增加你的政治常识。

自从你和远征走后二十天,敌人(三万余)就向我们驻地地区进攻,六月七号晚边我们离开王家湾,当时敌人距我们只有二十多里,九号敌人就到了青阳岔(你们回去时第一天经过的地方),十一号敌人回头时又经过距我们二十余里地方走过。在这短短不到十天当中我们搬动了三次,两次夜行军都遇着大雨。有一次夜行军天又黑雨又大,当时我想着幸喜你们没有随我们行动,不然那是可以引起病痛的,因为所有的人全身衣服都打湿了。从那以后,我们又安静的驻到现在,几乎有一个半月没移动。最近,敌又集中到保安、安塞地区,时常有小部到龙安镇杨家园子花子坪(即你们学校以前驻过的地方)一带游击,如果再向我们地区进攻,那我们又得有一时期要行动。

来信很关心我的身体健康,感谢你的关心,但在这时期幸而未曾生过病,也未感冒过,一般说身体比在延安时更觉健强些,原因正是因为在敌人的“督促”下,使我们得到更多运动的机会,这不独我个人如此,其他几位伯伯叔叔也是如此。

听说你到三交后又病了两次,是什么病?你妈妈身体近来是否要好些?念念。远远⑥据说好了很多,甚慰。远征近亦有一信来,我不另给她写信,你可将情形告她。并祝你们都好!

你的爸 南

七月二十七日夜

你七月二十日信昨日收到。又及。夜。

(摘自《任弼时书信选集》,中央文献出版社2014年版)

【注释】

①远志,即任远志,任弼时的大女儿。

②远征,即任远征,任弼时的二女儿。

③1947年,任远志、任远芳与父亲一起住在陕北的窑洞里。陕北蚊子和臭虫多得出奇,每到晚上姐妹俩就手持燃着的蜡烛,顺着炕洞中的每一条缝隙,墙上、炕上、窗台上烧蚊虫,因此任弼时在信里提及“特别当我捉臭虫时,就会记起你们”。

④杨主任即杨尚昆,当时任中共中央后方委员会副书记、负责中共中央书记处办公厅工作。

⑤三交,陕西地名。

⑥远远即任远远,任弼时的儿子。

致任远志

(一九四八年十月六日)

远志儿①:

你前后来信四次均收到。我们曾寄你一信,并附旧棉衣一套,你是否收到。据瑞华②阿姨说,你患肚泻病,不知已经好了没有。甚念!特着邵昌和③叔叔来看看你,望详细回信告我们。

你虽然没有插上二年级④,这也不要紧,但绝不要因为许多功课已经学过就不必用心了。以前对你说过,学习要靠自己努力,要善于掌握时间去学习。你们这辈学成后,主要是用在建设事业上,即是经济和文化的建设事业,须要大批干部去进行。建设事业就是要有科学知识。学好一个工程师或医生,必须先学好数学、物理、化学,此外要学通本国文并学会一国外国文,有了文字的基础,又便利你去学科学。外国文又以学俄文为最好,因为将来帮助中国建设的,不是英美而是苏联,许多建设事业必然要向苏联学习。但如果你们学校将来只有英文,那你只好随着也学习英文,如有英俄两种文字,你可选学俄文。你说不会把已学的一点俄文忘记,那很好,寒暑假回家时还可以帮助你补学一些。将来进高中或专科大学时,会要以俄文为主修课的。

你妈的身体比你在家时要好些,有时有些头晕痛。我的身体最近又不甚好,因为开了一个时期的会,引起血压又高涨,现正由医生检查,可能要休息一时期,其他尚好,勿念。弟弟已经在本村上学,他读书还算用心有进步,身体也还算好。远征⑤妹前天到张阿姨⑥处打电话来说,身体很好,上月月考成绩平均是八十五分。

送来半磅毛线,你一定要自己打好两双毛袜,以备你自己冬天用。这里不比南方,也没有延安住窑洞那样温暖,要自己好好保重。

祝你努力学习

你的爸妈

南、英⑦

十月六日

弟弟问你好。

外附来你所要的地图、字典及红蓝铅笔各一。又奶粉白糖各两包,听说华明⑧也生病,奶粉白糖各分一包送给华明。

(摘自《任弼时书信选集》,中央文献出版社2014年版)

【注释】

①任远志,任弼时的女儿,当时在华北育才中学学习。

②瑞华,即张瑞华,聂荣臻的夫人。

③邵昌和,当时是任弼时的警卫员。

④任远志在延安上初一时没有安定的条件,没按部就班地学习,大部分时间都用在受军训、造地雷、坚壁清野、转战陕北,所以没能插上初中二年级。

⑤远征,即任远征,任弼时的女儿。

⑥即张瑞华。

⑦南,即二南,任弼时的号。英,即陈琮英,任弼时的夫人。

⑧华明,即叶华明,叶挺的儿子,当时在华北育才中学学习。

致任远芳①

(一九五〇年一月二十日)

亲爱的卡秋莎②:

今天(一月二十日)午饭后我一下子收到了你的三封信(一月十三日、十五日、十六日)。你走后,我也给你寄去了两封信,第一封(十四日写的)我想你已经收到了,第二封(十七日写的)你大概明后两天即可收到。

卡秋莎!你在最后一封信里提出了回国的问题。我不懂你为什么产生了这种愿望,我记得,你刚来我这里时曾说过,你不想回国,也根本不想念爸爸和妈妈,可你为什么在我这里暂住一段时间之后就改变了主意呢?

关于回国还是留在苏联这个问题,我还想和你商量一下,然后我们再作决定。

一、回国当然有有利的一面。第一,你作为中国姑娘可以尽快学会中国话,这对你今后来说是非常必要的;第二,你将更多地了解中国人民的生活和斗争,这对你也非常重要;第三,你将和父母以及兄弟姐妹们生活在一起,这对你看来也是需要的。但也有不利的一面,那就是因为你不会讲中国话,你回国后第一年只能学中文,然后才能上学(当然也可以在学校里学中文),你将耽误一年的学习。

二、你如留在苏联学习,这也有好的一面:第一,你不会耽误一年的学习;第二,你大学毕业之后,你不仅完成了高等教育,而且将精通俄语。当然也有不好的一面,就是你无法学会中文,这对你今后来讲是莫大的困难,此外你完全脱离国内的生活。

这就是供你选择的具体情况。我想你最好留在苏联继续学习,完成大学教育,然后带着专业知识回国,这就是你在这里的时候我向你说的。

但这一意见绝不是最后决定,你完全可以自己考虑对你怎样更合适。如果你坚决要回国,并像你在最后一封信中所说的,如果我不带你回国,你将永远哭泣、思念,而且还会影响学习,那我将在莫斯科治疗后带你一起回国。

你接到这封信后,再想一下,然后告诉我你对这一问题的最后决定。

我还不能确切知道什么时候结束治疗,但至少我还要在莫斯科呆一个月。

如果最后决定你回国(就是我同意你回中国),那我将在起程前三天到五天叫你从伊万诺沃来莫斯科。希望你暂时像平常一样安心好好学习,不要过多地想我,更用不着哭鼻子。

我在这里仍住在疗养院中。因只身一人感到孤寂,已派来一位中国同志和我住在一起,他就是刘佳武③叔叔。他就是把你和其他同志从莫斯科送到“巴尔维哈”疗养院,并给你买了书籍和其他物品那个人,你还记得他吗?

我刚收到你妈妈、姐姐和弟弟的来信。你妈妈讯问你来过我这儿吗?身体怎样?我已给她去了电报,告诉她你在我这儿呆了八天,已经回伊万诺沃去了。大姐请我代她吻你,二姐给你寄来一张贺年卡,弟弟问你身体和学习可好。

所有认识你的疗养院的同事们向你致意并祝你学习好。

再见!

热烈地吻你!

等你的回信!

给你寄上四张照片。

你的爸爸 布林斯基④

一月二十日写

一月二十二日寄

(摘自《任弼时书信选集》,中央文献出版社2014年版)

【注释】

①此信原文为俄文。

②卡秋莎,即任弼时的小女儿任远芳的俄文昵称,其俄文名为卡佳,当时在苏联伊万诺沃市第三十七学校学习。

③刘佳武,任弼时赴苏联治病的随行医生。

④布林斯基,任弼时使用的俄文名字的译音。

致任远远

(一九五〇年三月二十五日)

亲爱的远儿①:

我已经四个月没有看见过你了,但近日接到你的照片和你寄给我的大果子等,照相片看来,你是比以前长得更大了!恐怕也更加调皮些了。你上次写信说要和我算老账,我记得当我离开北京前一个星期就告诉了你,说明我将去东北休养,那还有什么老账可算的?假如我走的那天接你回来送我上火车,你在火车站上当着许多人奏起军乐来(哭起来),那又多么不好看呢!所以老账你再不要去算好了。

远儿!我的病好得许多,再有一个半月就要回北京了。而且我回来时,将你的远芳姐姐②带回来,她很可能也进你的学校读书,将来你们两姊弟可以同去同回。你看那又是多么的好呵!可是我要先告诉你,你的芳姐姐生长在外国,她十一个月就离开了爸爸妈妈,现在十一岁了。她已在苏联小学四年级毕业,下半年本应该进五年级,但因她不懂中国话,回国后要先学习中国文,才能转进中国小学的五年级,所以她只好像娇娇③一样到你们学校去学中文。你也要帮助她学中国话,她回家后你必须准备处处帮助她,不能因为她不懂中国话就去欺侮她。我现在除买一架女脚踏车给小姐姐外,另买一架男孩脚踏车给你,可是远芳姐姐还没有车子,你要准备将你现用的车子将来送给芳姐姐作为你们相见的礼物。我想你是会同意,而且一定要这样同意才好,这也是我在事前要向你说明白的。

远!你在寒假期中补习有成绩吗?上学期考试的成绩如何?你觉得自己进步如何?你是很好的听妈妈的话吗?望你下次来信告我。望你

好好学习!

你的爸 寄

三月二十五日

(摘自《任弼时书信选集》,中央文献出版社2014年版)

【注释】

①远儿,即任远远,任弼时的儿子,当时在北京上小学。

②远芳,即任远芳,任弼时的小女儿,当时在苏联伊万诺沃市第三十七学校学习。

③娇娇,即李敏,毛泽东的女儿,当时在北京上小学。

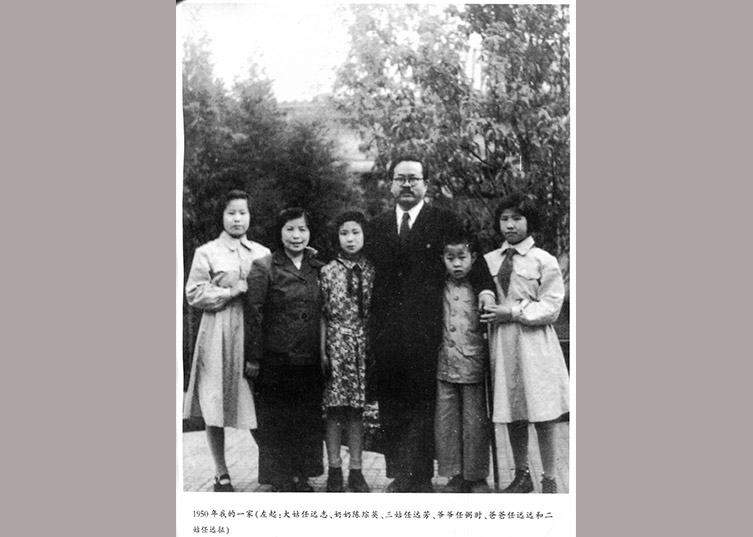

任弼时与家人合影

延伸阅读:

【家风故事】爸爸对我们的言传身教(节选)

任远远

一九四八年十月六日,爸爸给远志的信中写道:“学习要靠自己努力,要善于掌握时间去学习。你们这辈学成后,主要是用在建设事业上,即是经济和文化的建设事业,需要大批干部去进行。建设事业就是要有科学知识。当好一个工程师或医生,必须先学好数学、物理、化学,此外要学通本国文并学会一门外国文,有了文学的基础,又便利你去学科学……”

我七岁时,爸爸为我写了大字模:“小孩子要用心读书,现在不学,将来没用。”让我每天写一张,爸爸每天给我划圈打分。有一次,我写完大字,爸爸正忙着看文件,我把大字本给爸爸,请他为我画圈打分,因爸爸太忙,画了几个圈,就说:“你写完了,去玩吧!”讲完又看起文件了。“爸爸,你还没有打分呢!”我说。这时爸爸歉意地笑了,又认真地看了一遍,并打了分。(摘自于《回忆任弼时》,中共中央文献研究室编)

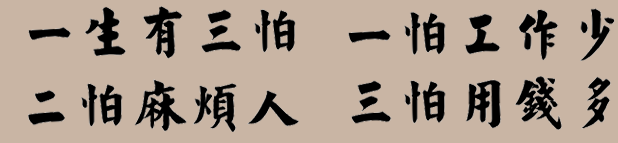

爸爸的“三怕”

任远志 任远征 任远芳 任远远

我们敬爱的爸爸——任弼时,把整个一生无私地贡献给了人们的革命事业。凡是和爸爸在一起工作或生活过的人都知道他有“三怕”,就是一怕工作少,二怕麻烦人,三怕用钱多。

爸爸平日总是没日没夜地工作,就是得了重病也不肯休息。因为他曾经两次被捕入狱,受过国民党反动派的酷刑,加之长期的艰苦革命斗争生活,爸爸的身体一直不好,但他从不考虑自己。一九四七年,蒋介石调了大批军队重点进犯延安,当时我们的党政军民都做了战略转移,环境十分艰苦。这时爸爸的血压上升,健康状况不好。他担心毛主席知道他的病情会要他休息,交代医生不要反映他的健康情况,他不顾疾病缠身,坚持和周副主席一道,协助毛主席指挥全国的解放战争。北京解放后,一九四九年四月,党中央决定召开中国新民主主义青年团第一次全国代表大会,爸爸在会前带病做筹备工作,对团的工作纲领、团章和文件,都亲自审批、修改,开会时出席大会做政治报告。报告做了一半,他实在支持不下去了,只好让别的同志代替他读,并坚持开完了大会。

一九五〇年,爸爸从莫斯科治病归来,病没有痊愈,血压还很高,他不肯休息,向毛主席和党中央写信,要求工作。医生嘱咐他每天工作时间不能越过四小时,但他常常要延长工作时间。朝鲜战争爆发后,中央工作更加紧张,爸爸就夜以继日地工作。这时,他的病也加重了,有时头痛得厉害,便叫我们姊妹帮他擦点清凉油、掐掐头皮,又继续看文件,思考问题,就在逝世的头天晚上,还在看朝鲜地图。爸爸鞠躬尽瘁、死而后已的忘我工作精神,深深地教育着我们。

爸爸为别人想得多,为革命想得多,为自己想得少,总怕麻烦人。进城以后,我们住在景山东街,房子比较狭小,紧挨着马路,爸爸的办公室离马路才两三米,车辆行人川流不息,嘈杂声音很大。组织上为了照顾爸爸的工作和休息,要给我们搬家。爸爸了解到为了我们家搬迁,要把一个机关迁走。他说:“搬家要用很多的钱,而且还要另一个机关让出来,一个人怎么好去影响一个机关呢。”为了避免给那个机关带来麻烦,坚持不让搬家。后来组织上准备把我们住的房子修缮粉刷一下,他说能将就着住,就不必整修,免得给组织上和同志们增加麻烦。就这样,我们在景山东街一直住到爸爸逝世。

无论在革命战争年代,还是在进城以后,爸爸一直保持着艰苦朴素的作风,生怕用钱多。在生活上从来不准为他搞特殊,每月都要问妈妈菜金有没有超过标准,生活用品是不是按制度领的。

爸爸还经常教育我们爱护国家资财,节省开支,勤俭持家。我们到北京不久,有一天,妈妈叫我们把一些旧衣服找来做鞋底,我们就把还是在解放区时发的破衣服从包袱里翻了出来。爸爸看我们在翻包袱,走过来一件一件地仔细翻看我们挑出来的衣服,并且从里面挑出两件破得还不太厉害的对我们说:“这还可以补一补再穿,进城了,我们还要注意节俭呀!”

有一段时间,爸爸住在北京市郊养病,我们跟随在他身边,他规定不准我们随便要车进城,把要办的事积在一起,集中去办,免得浪费汽油。在家时,他要我们注意节约用电,做到人走灯灭,把节约下来的电用于建设。

在西柏坡的时候,有一天傅钟伯伯找爸爸汇报工作以后,爸爸留他在机关小食堂吃饭。其实小食堂也没有什么特殊的好菜,只不过除了几个小菜之外,还另外加了一盘豆腐。当时开这样的伙食就要算是对领导同志的照顾了。傅伯伯看见我们在身边,就要我们同去小食堂吃饭,爸爸不允许自己的小孩去享受首长待遇,硬要我们回家去吃饭。(摘自于《回忆任弼时》,中共中央文献研究室编)

教诲益终生

任远志

人们常说:父母是孩子的第一位老师,而我却要说:父亲是我一生的老师,尽管我十五岁才见到他,十九岁时病魔便夺他而去。

“大女儿,你回来了”

抗战胜利后第二年,我十五岁时,爸爸才有条件派人到湖南接我们与他团聚,六月,人们带我和妹妹远征离开老家湘阴唐家桥新屋,先到武汉住在吴德峰伯伯家,继而到达南京军调部执行小组驻地。在那里,曾宪植阿姨为我和妹妹添置了新衣服新鞋袜,把我们从头到脚“武装”起来,我既兴奋,又紧张,爸爸到底是什么样呢?

几天以后,我和妹妹从南京乘飞机去延安,想到就要见到爸爸妈妈了,我心情更加激动。不料飞机抵达延安上空,因天气不好,不能降落,只得转飞北平,我十分失望。

在北平,我见到了当时主持军调处执行部工作的叶剑英伯伯和李克农伯伯。由于旅途颠簸,水土不服,我身体一直十分虚弱,本打算第二天就乘此机飞往延安。叶伯伯恐怕我身体吃不消,便决定留我在北平先休养一阵。于是妹妹远征随机先行赴延安,我在“叶公馆”休养,心中盼望着与爸妈团聚日子的到来。

长到十五岁了,我还没见过爸爸的面,对母亲也没有什么印象。只听说一九三一年,妈妈临产前一周,爸爸根据党中央的指示启程赴中央苏区工作,留下妈妈和即将出世的我。我出生后不到百天,妈妈便因叛徒告密而被捕,怀中抱着吃奶的我被关进上海龙华警备司令部。关押中,妈妈坚贞不屈,装做农村妇女,始终未暴露共产党员身份。经党组织和周恩来副主席等多方营救,将近一年,妈妈被释放,我这个“小囚徒”也随妈妈一同出来。周恩来副主席电示,要妈妈立即去中央苏区,妈妈为不影响工作,当机立断地把我送回湖南老家,当时奶奶健在。不久,母亲又把长征途中生的妹妹远征送回老家,六岁的我,算是第二次见到母亲,但因年龄小,时间短,妈妈是什么样,我一点没有记住。后来,奶奶去世,我和妹妹就由邻村的一位王奶奶照顾。老少三人相依为命,直到这次爸爸派人来接我。

七月十一日,是朗朗的晴天,我又乘上赴延安的飞机。在北平时,我就向人们打听爸爸妈妈的样子,他们告诉我:“你爸爸戴着黑边眼镜,留着小胡子,手里常拿着一根拐棍;你妈妈最好认,到了延安,你看到一个既矮又瘦的女同志,你叫好妈妈准没错。”

终于盼到这一刻了,飞机降落在骄阳下的延安机场。

步出舱门,我一眼就看到了妈妈——又矮又瘦的妈妈,妈妈把我搂在怀里,抚摸着我的头和脊背,疼爱地呼唤我:“大女儿,大女儿!”正当我四下张望,找寻戴黑边眼镜留胡子的爸爸时,妈妈忙告诉我:“爸爸没来,他去接从新疆监狱出来的叔叔阿姨去了,他可想你啦,咱们快回家去吧!”

妈妈带我进了延安城。在新市场——延安唯一的大街上,一辆中吉普在我们对面停下来,妈妈忙告诉我:“快,去叫爸爸,那个刚下车的人就是你爸爸。”我看到爸爸果然像人们告诉我的那个样子,只是觉得他那身灰布军装不那么合体。我快跑几步,真想大声呼唤十几年来默默想念的爸爸,可终因从未叫过爸爸而没有张口。爸爸和妈妈一样,伸出双臂,把我拥进他宽阔的怀抱,连连说道:“大女儿!你回来啦;大女儿,你回来啦!”

我扑在爸爸的怀里,流着幸福的眼泪,感觉到自己再也不是孤儿了。我和别的孩子一样,有亲爱的爸爸妈妈,一种从未体验过的幸福油然而生。

爸妈领我上了吉普车,车上已坐了好多人,第一排位子空着,看来是专门留给我们的。我坐在爸妈的中间,妈妈向我一一介绍车上的人:朱总司令、康妈妈、杨尚昆叔叔、李伯钊阿姨……

长辈们亲切地笑着向我嘘寒问暖,使我懂事以来第一次享受到这种融融的爱。我终于鼓足了勇气,按照湖南老家对父亲的称呼,轻轻地喊了一声“爹爹”。不料,爸爸就像没有听到一样,倒是坐在第二排的朱总司令答应了。我纳闷极了,转过脸用十分不理解的目光看着这位慈祥的老人。妈妈忙给我解释:“大女儿,陕北有个毛主席,还有这位朱总司令。我们延安的娃娃都叫朱总司令‘爹爹’。所以总司令以为你叫他哩!”这时“爹爹”伸过手摸着我的头和蔼地说:“大女儿,你来延安,见到你的爸妈,也见到了我这个‘爹爹’。”我高兴地笑了。

吉普车把我们载到了杨家岭大礼堂,中央首长为新疆回来的同志接风,我随爸妈也去了,但因为我太兴奋、太激动了,根本吃不下饭,便独自走到院子里。

从两湖水乡到黄土高原,这里的一切都令我倍感新奇。正当我琢磨着房子——窑洞,弄不清它是怎么回事时,一位和蔼可亲的长辈走到我跟前,亲切地抚摸着我的脑门,用湖南话问我;“你是哪个!你叫什么名字,你是从哪里来的,你爸爸是谁?……”我一一回答着,心想,这人也是我们湖南人,他是谁呀?恰好,这时爸爸从大礼堂出来,急忙走过来向我介绍:“大女儿,快叫毛伯伯,他就是刚才在车上妈妈告诉给你的,咱们延安的毛主席呀!”我赶忙喊了一声“毛伯伯!”

这一天,一九四六年七月十一日是我永生不忘的日子。我认识了自己的爸爸妈妈,认识了许多中国共产党老一辈无产阶级革命家。

“要能吃苦,要好好锻炼自己”

不久,爸爸把我送到延安中学读书。我们全部住校,吃延安当时规定的三种伙食标准的最低档——大灶。星期六回家和父母团聚时才可以解馋——吃爸妈的小灶、妹妹的中灶和我的大灶合在一起的饭食。

一次,我生病了,好几天吃不下饭,我的同学刘少奇的儿子刘毛毛就向食堂要点儿面粉和盐,煮成糊糊给我做“病号饭”。学校把我生病的情况通知了爸爸妈妈,请他们接我回家治疗。可是爸爸既没有派人来接我,也没有派人来看我。我很不愉快,想故乡,想带我长大的王奶奶,甚至想大米粥、酸泡菜。星期六,爸妈派一位叔叔接我回家了。一见面,爸爸看我真的是病了,人也瘦了,心痛地说:“我还以为你不习惯陕北的生活,吃不了苦,所以你的老师通知我时,没有去看你,也没有让叔叔去接你,希望你在学校锻炼得更好些,原来你是真的病了呀!”我这才明白了爸爸的良苦用心,怨气一扫而光。这一次,爸爸留我在家里休息了几天,身体好一些了,又马上让我回学校去,并嘱咐我说:“要能吃苦,要好好锻炼自己,要努力学习,长大了才能为国家做事,为人民服务。”

“你们住在这里,千万不要……”

一九四七年春,胡宗南进攻延安,党中央决定暂时撤出延安。学校因我年纪小,开始没有安排我随学校转移,他们希望爸爸带我走。但是爸爸却让我跟学校行动,自己背着背包,和同学们一起接受锻炼。当时我们一家六口人,分散在五处:大妹妹远征随着“保小”转移;妈妈带着小弟弟随中央工委过了黄河;小妹妹远芳远在莫斯科国际儿童院;爸爸和毛主席、周副主席转战陕北。

从延安撤出,行军很艰苦,日宿夜行,不论天多黑,也不能打火把。我从小营养不良,得了夜盲症,踏出第一步不知第二步往哪迈,只好在前面同学背包上拴一条白毛巾,隐隐约约地随着这个小白点前进。

不料一次过河,终因眼睛看不见,把右脚趾骨摔裂,伤势较重,从小趾到大腿,全部肿了起来,并引起高烧。没办法,行军时就借助毛驴、黄牛,连牲口都无法走的地方,就靠同学们背着前进。一日,我正拄着棍子在街上艰难地行走着,意外地遇见了父亲的警卫员张振奎叔叔。他惊讶地问:“远志,你怎么啦!怎么变成这个样子?”我把情况告诉他,并询问他来做什么。原来爸爸考虑远征妹妹年龄太小,怕她吃不消,便派张叔叔去接她。这时张叔叔看到我的样子,当即决定把我和妹妹一块接到爸爸身边。一起走的还有刘少奇的儿子刘允若、彭德怀的侄子彭起超。我们几个一同来到了中央机关当时的驻地——王家湾。

那是一天的下午,我的心情和我初到延安第一次见到爸爸一样高兴。爸爸只知道妹妹要来,为此他已数次到窑洞口张望,却不料我、毛毛、彭起超也一起来了。当他看到我们时笑眯眯地说:“你们怎么都来了?你们都好吗?”我们几个像归巢的雏燕一样扑到爸爸身边,爸爸挨个揽到胸前亲了一下我们的额头,简略地问了每个人的情况,突然注意到我不灵便的腿,急问:“大女儿,你是怎么啦,怎么拐了?”我告诉他摔伤的经过,他急忙查看了我的伤脚,心痛地为我开心:“轻伤不下火线,你怎么回来了呢?”说完又吩咐张叔叔给毛毛和彭起超安排住处。爸爸一手拉着妹妹,一手搀扶着我走进窑洞。

这是一孔很特别的窑洞,外部形式与一般“一明两暗”的房子差不多。内部结构却不尽相同,这是中央驻王家湾时毛泽东、周恩来、陆定一和父亲四个人办公兼住宿的地方。

“一明”这一间,正对窑门便是一个炕,周恩来与陆定一共用。“两暗”中左边一间为毛泽东的办公室兼卧室,一道门与正屋衔接;“两暗”中右边的一间是爸爸用的,特别的是,与正屋衔接的却是与炕同高的豁口,上了豁口右边是炕,炕头却是一个炕洞,据说是老百姓平时用来存粮的仓库。

爸爸指着那个炕洞说:“这就是你们的床。”我和妹妹无不惊讶地问爸爸:“这么深的洞,上下那么不方便,怎么睡呀!”爸爸耐心地解释:“这村子很小,我们来的人又多,你们就凑合睡在这里吧!爸爸每天把你们拉出来就是喽!”这样,我和妹妹就在宽将够我们躺下而长却不足以将腿完全伸直的炕洞里安顿下来。

这时毛伯伯、周伯伯、陆定一叔叔闻讯都来看我们,毛伯伯亲切地抚摸我和妹妹的头,对我说:“大女儿,你们都来了呀,想爸爸没有?”我和妹妹忙回答:“想啦!也想毛伯伯了。”毛伯伯点头笑着又指着我的胃部用湖南话问:“你的胃还痛不痛?”我说:“在行军路上痛过几次,现在好些了,谢谢您。”他又转过头看着妹妹说:“老朋友,咱们又见面了,你还好吗?”因妹妹生在长征路上,所以每次毛主席见了她都风趣地称她“老朋友”。接着周伯伯、陆定一叔叔也分别拉着我们的手问长问短。我和妹妹沉浸在幸福之中。

那天晚上,爸爸把我和妹妹叫到身边再三叮嘱我俩:“这里是毛伯伯、周伯伯我们办公的地方,为了解放全中国,任务很艰巨、很辛苦,要保证他们休息好,才能有充沛的精力工作。你们住在这里千万不要大声讲话,更不能随便打闹,走路时,脚步一定要放轻……”

爸爸不但这样告诫我们,他自己更是十分注意。有时,早上起得很早,他惟恐影响周伯伯他们休息,索性就从我们住的窑洞窗口爬出去。当他要咳嗽时,忍得住,就走得离窑洞远远的地方,实在忍不住,就用毛巾捂着嘴。爸爸的行动深深地影响着我们。

“光明在前”“努力学习”

不久,爸爸他们流动性越来越大,带着我们这群孩子转移实在不方便,就决定把我们几个孩子和机关中年纪小的工作人员及体弱有病的同志全部送过河东。

当我们准备过黄河时,我真舍不得离开爸爸和伯伯们。当时,我身边只有一个不到两寸大的小电话本,我从延安出来一直带到身边,它是三五八旅的一位名叫李传常的团政委撤出延安前送给我的战利品,很精致,我很喜欢它,决定用它请毛伯伯等题词。

我依依不舍地和他们辞行。周伯伯出差了,记得当时毛伯伯躺在帆布椅上,我蹲在他面前,趴在他老人家膝盖上,请他题字,毛伯伯慈祥地摸着我的头说:“大女儿,要过河了,给你题什么呢?”思索片刻,欣然挥笔写下了“光明在前”四个光辉的题字。接着,爸爸又为我写下了“努力学习”的题词。这也是爸爸对我一贯的希望与要求。

就这样,我珍藏起小本,满带着父辈的殷切期望东渡黄河,又开始我独立的生活。

过河不久,组织上决定调我到贺龙中学学习。当时正是全国解放前夕,爸爸的工作更忙了,血压高、糖尿病日趋严重,但他仍旧时刻惦念我的思想、学习与生活。我也十分想念爸爸,接二连三地给他写信,但好多天也没收到他的回信。正在不安时,忽然收到爸爸一九四七年七月二十七日的来信,一开头就向我解释“未曾单独给你写信,并非忘记了你们,而是当着有人要走时,来不及单独给你写信。你和远征走后,我时常想念你们”,信中还说,就在我和远征离开爸爸的最初不到十天里,他们就搬动了三次,“两次夜行军都遇着大雨。有一次夜行军天又黑雨又大,当时我想着,幸喜你们没有随我们行动,不然那是可以引起病痛的,因为所有的人全身衣服都打湿了。”爱女之心跃然纸上。信中他肯定了我一到校就找老师补习功课,说:“这很好,下学期如果没有适当学校可进,就正好这样继续补习下去。读书主要在于自己用心,希望你能坚持,用功学习,而且在国文、算术方面多用功,平常要多看解放区出版的报纸,借以增加你的政治常识。”

一九四八年十月,一次我患泻肚病,爸爸从聂荣臻夫人张瑞华阿姨的电话中闻讯,很不放心,特意派邵昌和同志来看我,并带来我所需要的学习用具以及半磅毛线,叮嘱我“一定要自己打好两双毛袜,以备你自己冬天用。这里不比南方,也没有延安住窑洞那样温暖,要自己好好保重。”

当时我刚从爸爸那里来到学校不久,因我在延安上初一时没有安定的条件,更不可能按部就班地学习,大部分时间都用在受军训、造地雷、坚壁清野、转战陕北,所以没能插上初中二年级,心中不痛快。爸爸在托邵昌和同志带来的信中特别鼓励我:“……这也不要紧,但绝不要因为许多功课已经学过就不用心了。以前对你说过,要善于掌握时间去学习。你们这辈学成后,主要用在建设事业上,即是经济和文化的建设事业上,需要大批干部去进行。建设事业就是要有科学知识。学好一个工程师或医生,必须先学好数学、物理、化学,此外要学通本国文并学会一国外国文,有了文学的基础,又便利你去学科学……”这时候爸爸就已经按照大规模经济建设的需要去要求我学好数、理、化及外语了。他对我的教育从来都是置于整个革命事业中,丝毫没有为个人、为小家庭着想。

读着爸爸的来信,不禁使我回想前一段在爸爸身边时爸爸对我的教育。当时,尽管爸爸工作很紧张。但无论多忙,他都尽量抽出晚饭后的一点时间和我们在一起。他带着我、毛毛和妹妹等几个孩子到村外小河边散步,有时问我们各自的生活情况,有时对我们进行无产阶级革命的启蒙教育,甚至给我们讲解毛泽东的《新民主主义论》。他给我们讲述当年自己在敌人的监狱中如何坚守党的秘密不暴露身份与敌人斗争;讲述毛毛的母亲是怎样在南京被反动派杀害。毛毛哭了,我也流着泪。爸爸抚摸着我们的头安慰教育我们:“不要哭,要懂得憎恨,要化悲痛为力量!”

正是在爸爸身边的这些日子,我和毛毛这几个刚从大后方来的半大孩子接受了最直接的革命教育,我们进一步懂得什么是国民党,什么是共产党,干革命又是为了什么。

爸爸对自己的孩子,对生活在身边的战友的孩子都关怀备至,对烈士遗孤,更是悉心照顾。一次他听说叶挺将军的儿子叶华明也生病了,只因叶华明和我是同学,他便在托人给我带去的食品附信中特说明:“奶粉白糖各两包,听说华明也生病,奶粉白糖各一包送给华明。”对华明就像对自己的爱女一样,绝对平等,没有亲疏之分。这点给我留下极深刻的印象。渐渐的接济比我生活差的人也成为我的习惯,这都是爸爸身教的结果。

“缝缝补补又三年嘛”

全国解放了,我们搬到北京,全家团聚了,尽管我们仍旧在学校住宿,但每周六都可以回家。这一段爸爸给我留下最深刻的印象是他对我们进行的艰苦奋斗、勤俭建国和刻苦学习的教育。

家住景山东街时,住房是有电灯的,一开始搬来,爸爸就告诉我们“人走灯灭”,并在每个房间电灯开关处写上“人走灯灭”的字样提醒大家,至今我仍未改这个习惯,并以此教育自己的子女。

有几次,妈妈让我和妹妹把破旧衣服拿出来打袼褙做鞋底用,爸爸走过来一一翻拣着,拿起这件说,领子破了可以缝缝,拿起那件又说,这件袖子可以补补穿,还时不时地自语:“缝缝补补又三年嘛!”结果,我们那几件破旧的衣服总是挑来拣去舍不得毁掉。

我和妹妹盛衣服的箱子都是爸爸从延安撤退时用来装文件的木箱,很粗糙简陋,平时就放在卧室的窗下,一次上学前忘记关好窗子,赶上了大雨,木箱被淋个透湿。当妈妈帮我晾晒时,爸爸注意到我的衣裤补了又补的样子,既心慰,又心痛。结果不久他去苏联养病时,居然带回好几条黑色短裤给我,真难为他的悉心与周到。

他在苏联治病时,就已把我当成家中的大人了。他把治病的详情寄给我们,并让我和妈妈转告弟妹们。我从小在湖南老家吃惯了辣椒,到了北方,天气干燥,可我难改旧习,因此常常因吃辣椒而引起身体不适,爸爸在国内时常提醒我。而远在莫斯科他也不忘记此事,涉及到他吸烟问题时,他写道:“至于烟,那是很自觉地不吃它,唯不知远志是否还是自觉地不再吃辣椒?”还特别在说他自己的“很自觉”和我的名字“远志”下加了重点号,父亲无言的身教又一次鞭策着我。(爸爸为了不让我吃辣椒,在去苏联养病前,曾和我订了条约,他从此不吸烟,让我从此不吃辣椒,我们各自都自觉地遵守条约,爸爸确实也没有吸烟,而我呢,爸爸从苏联回来看我瘦了,就给我解除了条约,我可以少吃些辣椒。)对我的学习,他更是念念不忘,希望我“要补习到初中毕业后确实能考进师大附属高中,不要从初中毕业就投考什么预科去着想。”

父亲的教导渐渐地化为我的行动。读书时,我从不主动向妈妈要一分钱。有时爸爸妈妈忘记给我车票钱,我身上有三分钱就乘三分钱的车,其它路程就步行,遇上一分钱也没有时,就全程步行。参军后,一身军装里里外外,从未做过入时的衣服;成家后,经济比较紧张,我带着孩子平时艰苦度日,病时借贷吃药,顽强地度过了最艰苦的时期,这一切都当归于父亲对我的教诲与影响。尽管这一生中,我从认识父亲,到父亲病逝,才仅仅四年多。生活在一起的时间是屈指可数的,但父亲的教诲让我受益终生。(摘自于《回忆任弼时》,中共中央文献研究室编)