诗画寻芳│栀子花开

“栀子花开,如此可爱,挥挥手告别,欢乐和无奈。”光阴如流水,又到毕业季。伴随着仲夏鸣蝉和空气中淡淡花香,毕业生们离开校园,开启人生另一段旅程。

栀子又名黄栀子、木丹、越桃、鲜支,因果实像古代酒器卮而得名。中国是栀子原产地之一,汉代时人们就已经使用栀子染色。《史记·货殖列传》中有“千亩卮茜,千畦姜韭,此其人皆与千户侯等”的记载。栀子和茜草都在古代都是重要的染料,茜草可染红色,栀子果实可染黄色。东汉时期的《汉官仪》也有“染园出卮茜,供染御服”的记载。

南北朝时期,最早进入诗人视野的是栀子的果实,如南齐诗人谢朓的《咏墙北栀子诗》,“有美当阶树。霜露未能移。金蕡发朱采。映日以离离。……晚实犹见奇。复留倾筐德。君恩信未赀。”在诗人眼中,赏的是当阶美树而非花,反而是金黄的栀子果累累挂在树上,让人称奇。

南梁萧纲的《咏栀子花》是第一首写栀子花的诗作,“素华偏可喜,的的半临池。疑为霜裹叶,复类雪封枝。日斜光隐见,风还影合离。”开头一个“偏”字写出了作者对栀子花的喜爱。栀子花似轻霜裹叶,又如白雪压枝,暖风吹过,斜阳光影,交相辉映。诗人把栀子花盛开时的“光”“花”“影”描绘地清新自然,可称得上咏栀子花的佳作。

梁帝笔下的栀子虽美,却是有色无味,总是少了点意境。唐代刘禹锡在《和令狐相公咏栀子花》中,开启了后世栀子花赏玩的两个最重要视角——“色”与“香”。“蜀国花已尽,越桃今已开。色疑琼树倚,香似玉京来。且赏同心处,那忧别叶催。佳人如拟咏,何必待寒梅。”越桃就是栀子,色若琼华,香似玉京,堪比寒梅。此后历代诗人笔下的栀子,总是穷尽笔力,描摹栀子的花形花色花香。如杨万里写“树恰人来短,花将雪样年。孤姿妍外净,幽馥暑中寒。”

到了宋代,江南随处可见的栀子成为文人雅士钟爱的“清玩”。但他们爱的不再是山野间高大朴野的山栀子,而是庭院里精心栽培的水栀子,如女词人朱淑真的《水栀子》,“一痕春寄小峰蛮,薝卜香清水影寒。玉质自然无暑意,更宜移就月中看。”那时人们偏爱月下赏花,夜深虚静,皎皎明月,栀子花素白清雅,水清香寒,最是打动人心。除了月下栀子,雨后栀子花也是诗人最爱。春花多怕雨打风流去,栀子却是经雨后更加娇美。如韩愈就说“升堂坐阶新雨足,芭蕉叶大栀子肥”,“肥”字写出雨后栀子舒展怒的姿态,再无其他花当得起这个字了。

《写生栀子》徐熙(五代)

历代有多位名家都画过栀子花。如五代南唐著名画家徐熙绘制有《写生栀子》,洁白如玉的栀子绽放于绿意盎然的枝头,自有“夏雪”的意境。

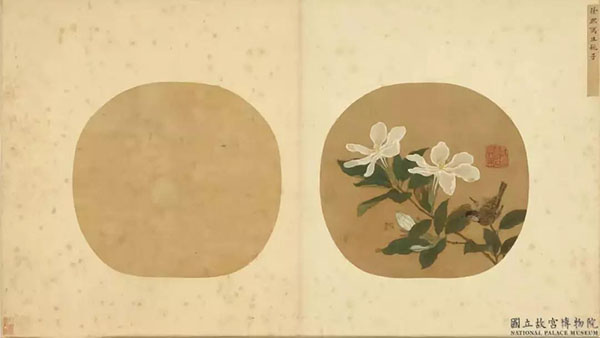

《夏卉骈芳图页》南宋

古人喜爱绘制四时花卉图,栀子花是夏季花卉图的常客。如现存北京故宫博物院的这幅《夏卉骈芳图页》,画中锦葵红艳,栀子洁白,百合娇黄,画家用细腻的笔触刻画出花瓣的丝丝纹理和叶片的缕缕筋脉,馥郁的花香似从画面中扑鼻而来,烘托出群芳的明媚娇艳。

《四季花鸟图-夏》吕纪(明)

明代画家吕纪曾做四幅四季花鸟图,在夏季图中也选栀子为夏花代表。夏日池塘边,粉白相间的牡丹花与白色栀子同时绽放,娇艳欲滴,几只鸟儿立于枝头高声歌唱,池塘中一对鸭子游乐嬉戏,洋溢着一派生机勃勃之景。

“晚来骤雨山头过,栀子花开满院香。”夏季傍晚阵雨来时,如果你家中有栀子,不妨让它淋淋雨,在阵阵幽香中,你是否会想起淡淡的青春和纯纯的爱。