《平安经》果然不能保平安

作者 | 南风窗常务副主编 李少威

根据最新消息,吉林省委决定,免去贺电同志吉林省公安厅党委副书记、常务副厅长职务。

而他所为人熟知的作品,则是最近受到热议的《平安经》。

作为一个读书人,深知这个世界上什么烂书都有,正如什么烂人都有一样。

然而,最近这一本名叫《平安经》的“书”,还是让人大大地开了一回眼界。

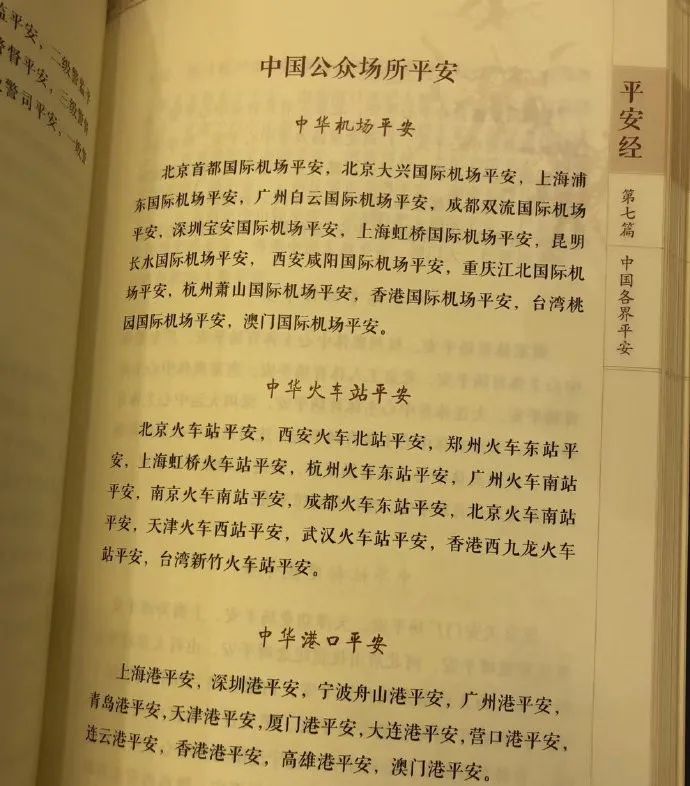

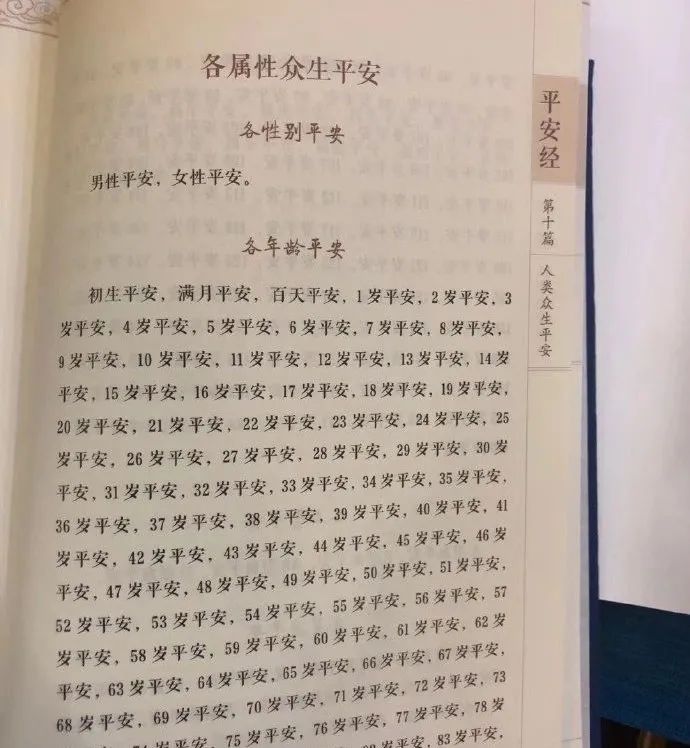

“此书”的特点,已有很多报道作了直观的展示,概括来说,就是把“作者”所能知道的名词,做一些归类,然后在每一个名词后面加上“平安”二字,就“结集成书”了。

吉尼斯世界纪录中国地区认证官们,不要干等,应该主动出击。世界上第一本没有句子的书,世界上同一个词语重复最多的书……

把这称为奇闻异事,仍是力度不够的,但也不知道该叫什么好。

其实就事件而言,甚至也不知道该说什么好。

提几个问题吧。

什么经?

“经史子集”,是中国古代对严肃知识产品的分类,经居于最高地位。比如“四书五经”,就是儒家经典。

《平安经》显然野心勃勃,自命经典。你看它的线装书式样的装帧,蓝白搭配的设计,雍容大气,典雅非凡,这是专用于古籍的。

再看其内容,1岁平安,2岁平安,3岁平安……

我们会想到一个异常焦虑,感觉大难临头的人,在菩萨像面前走来走去,嘴里不断地念着,处于精神崩溃的前夜。

倘若说它对某类人真有使用价值——这只是假设,绝对是没有的——那就是这样一种感觉自己马上要被神明惩罚、歇斯底里碎碎念的价值。

然则以作者的身份,毫无疑问应当信奉唯物主义。

所以,解释不清。

谁要买?

《平安经》定价高达299元。

没有查到具体的出版信息,因此不知道它的字数和页数,但从照片上看,这本“书”不厚,即便是认真写作的名家新书,这样的厚度售价一般也不会超过60元——少数例外。

有一些枯涩的学术著作,定价很高,但那都是为了坑图书馆的。而这一本,怎么看也应该算是“通俗著作”,是面向大众的。

结合内容与定价,以最平凡的智力也可以做出判断:精神正常的高等动物肯定不会购买。

那么谁买?

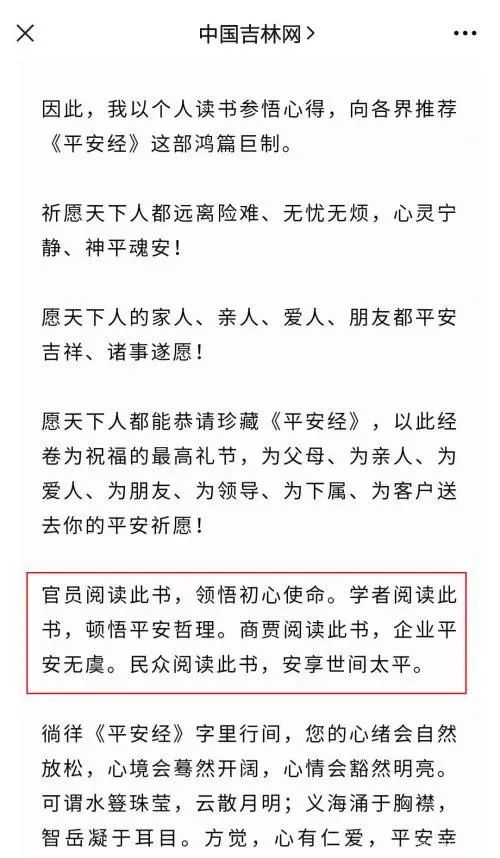

这一方面,我们这个社会可是经验十足的。这是用来卖给下属,卖给“客户”,卖给“系统内”的。

面向这样的“市场”的书,太多太多了,但如此高远奇绝的,确实未曾见过。

然而,还是有人“隆重推荐”,有“行业协会集中研讨,朗读品鉴”,更有人称此为“跨国传世的经类大作力作……

呃,拿个桶过来,胃受不了了。

以前有的农民会自己养蜂,蜂巢里有透明的液体,那是蜂蜜,也有粉色的固体,那是蜜蜂的屎。蜜蜂的屎也是甜的,所以农民有时会分给围观打蜜的孩子们吃。

后来才知道,北方有个歇后语:嘴巴这么甜——吃了蜜蜂屎了?

蜜蜂的屎,也是屎。

为何要出?

出版方可能看准上述的“市场”。

另一种可能性就是,有出版社的人纯粹为了拍马屁,不计较收益。

人民出版社说从未出版过此书,也未曾同意与任何单位联合出版此书。以人民出版社的地位,这一声明值得信任。

出版也是有合同的,否认没有意义,因而群众出版社就承认了。

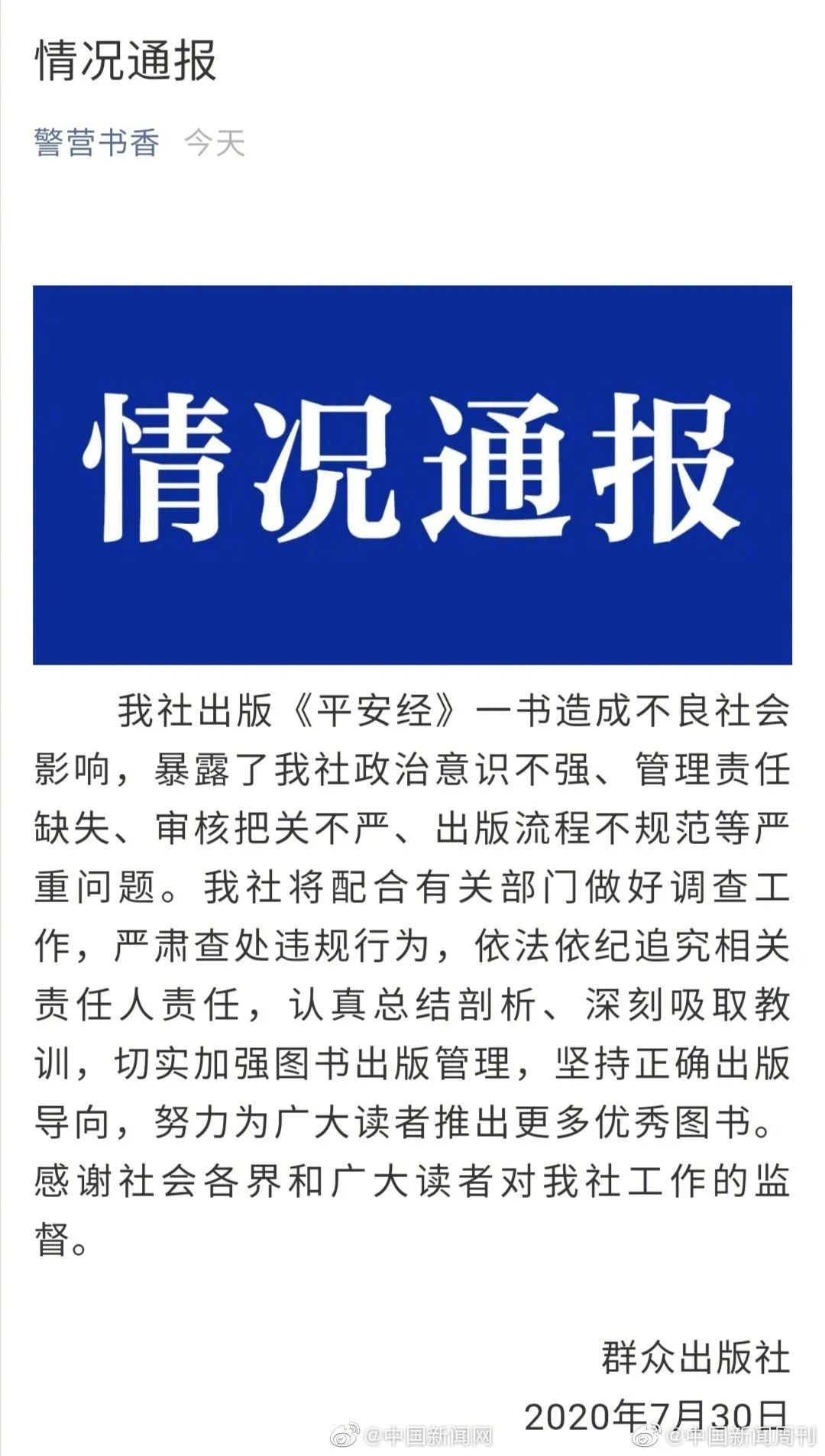

“我社出版《平安经》一书造成不良社会影响,暴露了我社政治意识不强、管理责任缺失、审核把关不严、出版流程不规范等严重问题。”

由此看来,出版的原因,可能就是少数人拍马屁。

当然,没有人亲见。

现在下架了,手头有此书的人们,建议好好珍藏,就收藏意义而言,这绝对是经典了。

人的预见性呢?

如果出版方是拍马屁,而作者面向的“市场”也如前论,那么这个问题就好解释了。

什么预见性?就是预见到一出来肯定就会引起大众生理不适,继而被骂死的能力。

在这个信息世界,再也没有任何事情能够逃过大众的法眼——这里说的大众是一个集体,个人不是大众,许多个人没有法眼,也没有眼。

愚蠢的事情已经发生得太多了,比如“开大奔进故宫发朋友圈炫富”,比如把街道招牌统一换成“殡葬一条街”……只要做了,决没有在骂声中活着出来的。

何以出版方和作者不能预见呢?

肯定是被什么东西蒙了心,不是金钱、权力,就是猪油。

怎样处理?

作者已经做了深刻检查。

雕刻,可以深刻,也可以浅刻,可以阴刻,也可以阳刻,一眼就可以望知。检查深不深刻,这无法判断。

然而以我的陋见,真要深刻,有个办法,那就是面对媒体,谈谈前因后果和内心想法。

诚然出书是个人自由,但出一本明显不能获得出版资源而获得了的书,就不仅仅是私领域的事情。

就这具体的过于超乎想象的个案,怎么处理,谁也没有经验。搞清楚究竟是怎么出的,应该就是入手的方向。

说了这么多,坦白讲,真想买一本看看——如果便宜点的话。

搞得精神都有点不太正常了。