诗画寻芳丨不辞长做岭南人

潮州广济桥

“五岭北来峰在地,九州南尽水浮天。”这一周,因为习近平总书记的到来,潮州这座有着悠久历史的文化名城,又一次走进大众的视野。跟随总书记的脚步,具有鲜明地域特色的潮绣、潮雕、潮塑、潮剧以及功夫茶、潮州菜让人们深深感受到潮汕文化以及岭南文化的独特魅力。

在广西东部至广东东部和湖南、江西等省区交界处有越城岭、都庞岭、萌渚岭、骑田岭、大庾岭等五座山,被称为“五岭”。岭南就是这五岭之南,也被称为“岭外”“岭海”。

岭南地区五千余年前就有人类居住,为百越之地。秦始皇统一六国后,“南征百越之君”,设“桂林、象、南海”三个郡。《晋书·地理志下》将其称为“岭南三郡”,明确了岭南的区域范围。唐贞观元年设岭南道,治所位于广州(今广州市),辖境包含今福建、广东、广西大部、云南东南部、越南北部地区。

《秋林停舟图》区亦轸(明)

岭南负山临海,独特的地理环境和气候条件,长期阻碍了该地区与中原的经济文化交流。在古人的政治地理里,岭南不在九州之内,是边远、贫穷、荒凉的地方。唐代杜佑在《通典南蛮下》中说,“五岭之南,涨海之北,三代之前是为荒服。”唐宋时期,岭南成为朝廷安置流民谪宦的聚集地。据统计,史书中可查的唐代贬谪流放岭南的官员近500人,唐代著名诗人宋之问、杜审言、李峤、张九龄、王昌龄、韩愈、柳宗元、刘禹锡等都曾南贬。岭南在唐诗中也从一个地理概念成为一个文化符号,承载着失意与乡愁。

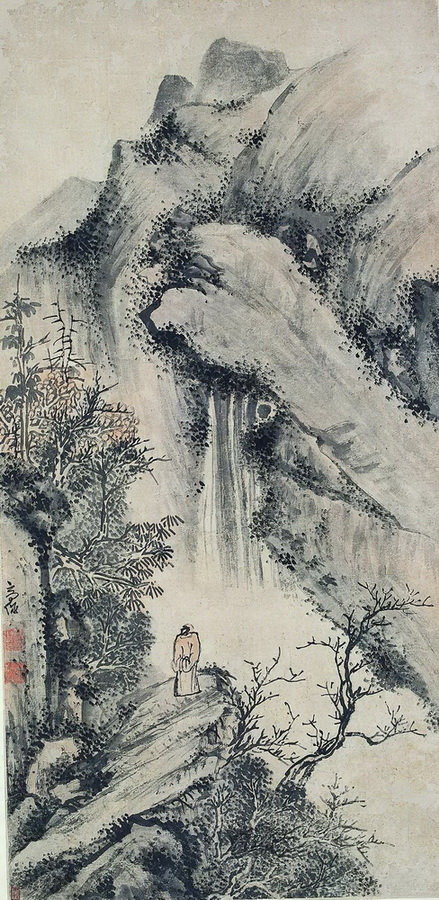

《秋山观瀑图》高俨(清)

“度岭方辞国,停轺一望家。魂随南翥鸟,泪尽北枝花。山雨初含霁,江云欲变霞。但令归有日,不敢恨长沙。” “归”是贬谪官员最大的心愿,宋之问到达大庾岭后停车回望家乡,过了这里就是岭南,身随南飞之鸟,心却在北枝之花,殷殷盼归之心悲怨动人。离乡之人最盼家书,然而“淼淼三江水,悠悠五岭关”,山高路远家书难至,所以卢纶说“两行灯下泪,一纸岭南书”。终于回到家乡的宋之问在经历过“岭外音书断,经冬复历春”后,“近乡情更怯,不敢问来人。”

对于大多数被贬官员来说,从庙堂之高到瘴乡蛮地,岭南带给他们的是失意和哀怨。但也有人在失意之地做出一番事业,这个人就是韩愈。

潮州韩文公祠

“一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。”唐元和十四年,韩愈因《论佛骨表》被贬任潮州刺史。在去往潮州的路上,已经五十二岁的韩愈写下这首诗,他以为自己将就此身归荒夷,再无回京之日,无限唏嘘地嘱托侄孙替自己办理身后之事。

辗转三个月,行程八千里,韩愈到达潮州。这一年的潮州,风不调雨不顺,天灾频仍,稼穑艰难,百姓生活困苦。“身多疾病思田里,邑有流亡愧俸钱。”韩愈一改贬谪官员不干政的潜规则,甫一到任,就祭雨祈晴,救助农桑。潮州地区鳄鱼肆虐,韩愈写了《祭鳄鱼文》,又数次围剿,将常年为害乡里的鳄鱼驱逐,赢得了百姓的信任。韩愈在潮州修堤凿渠,相传潮州磷溪镇的金沙溪就是韩愈命人开凿的。他还将自己的俸禄捐给潮州乡校,举荐当地人才主持州学,传播中原文明,潮州一时学风兴盛,延及后世。“不虚南谪八千里,赢得江山都姓韩。”韩愈在潮州仅八个月,影响却极为深远,韩江、韩山、韩堤、韩文公祠,潮州百姓永远记住了他。

宋哲宗元祐五年,潮州人又重新为韩愈修庙,知州王涤请苏轼作碑文。两年后,远在扬州的苏轼交上了这篇命题作文。在碑文中,苏轼对韩愈的一生给与高度评价,称他“文起八代之衰,而道济天下之溺,忠犯人主之怒,而勇夺三军之帅”,这篇碑文也是古代评论韩愈文章中最有影响的一篇。

《罗浮山水图》戴熊(清)

写完碑文一年后,苏轼被贬岭南。过大庾岭时,他也写了一首诗,“一念失垢污,身心洞清静。浩然天地间,唯我独也正。今日岭上行,身世永相忘。仙人拊我顶,结发受长生。”不同于宋之问的悲愤和韩愈的唏嘘,苏轼对贬谪一事泰然处之,对岭南之行也有诸多期待。刚到惠州,他看着迎接他的百姓,脱口吟出《十月二日初到惠州》,“仿佛曾游岂梦中,欣然鸡犬识新丰。吏民惊怪坐何事,父老相携迎此翁。苏武岂知还漠北,管宁自欲老辽东。岭南万户皆春色,会有幽人客寓公。”惠州热情的百姓和丰盛的物产让苏轼爱上这个地方,“罗浮山下四时春,卢桔杨梅次第新。日啖荔支三百颗,不辞长作岭南人。”更在给友人的回信中说,“试问岭南应不好,却道:此心安处是吾乡。”

韩愈在岭南收获了民心,苏轼在岭南找到了安心之所。一千多年后,迎着春天的风,曾经荒蛮的岭南成为一片希望的热土,无数的人来到这里奋斗耕耘,收获属于自己的梦想。